本記事の写真は、全て2022年6月4日に撮影したものです。

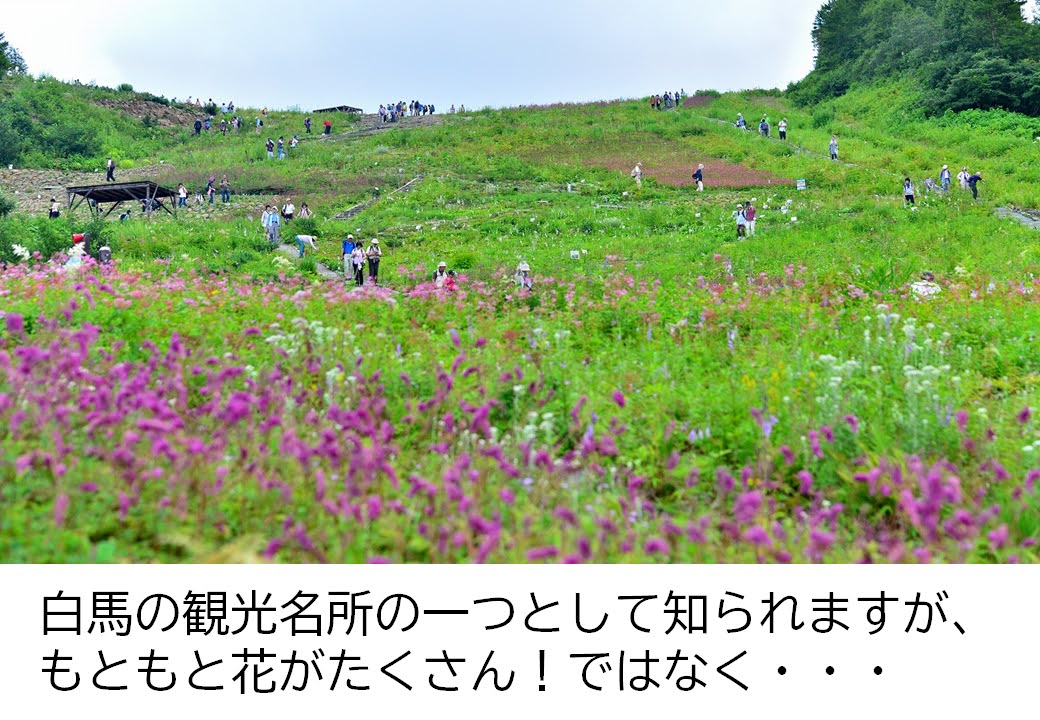

本日6月4日、白馬五竜高山植物園、今年度最初の開園日です!

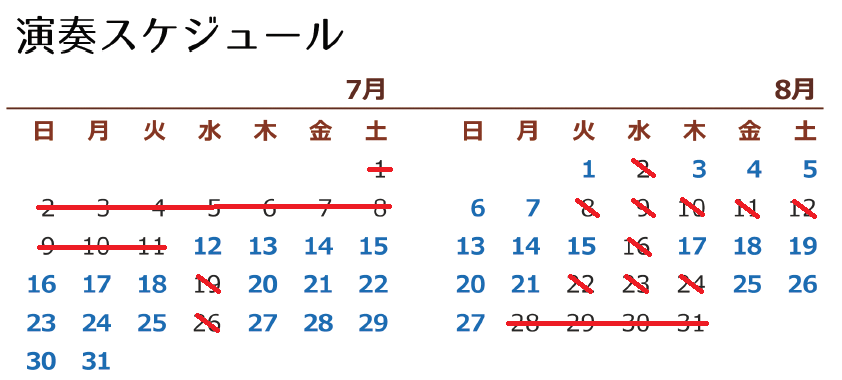

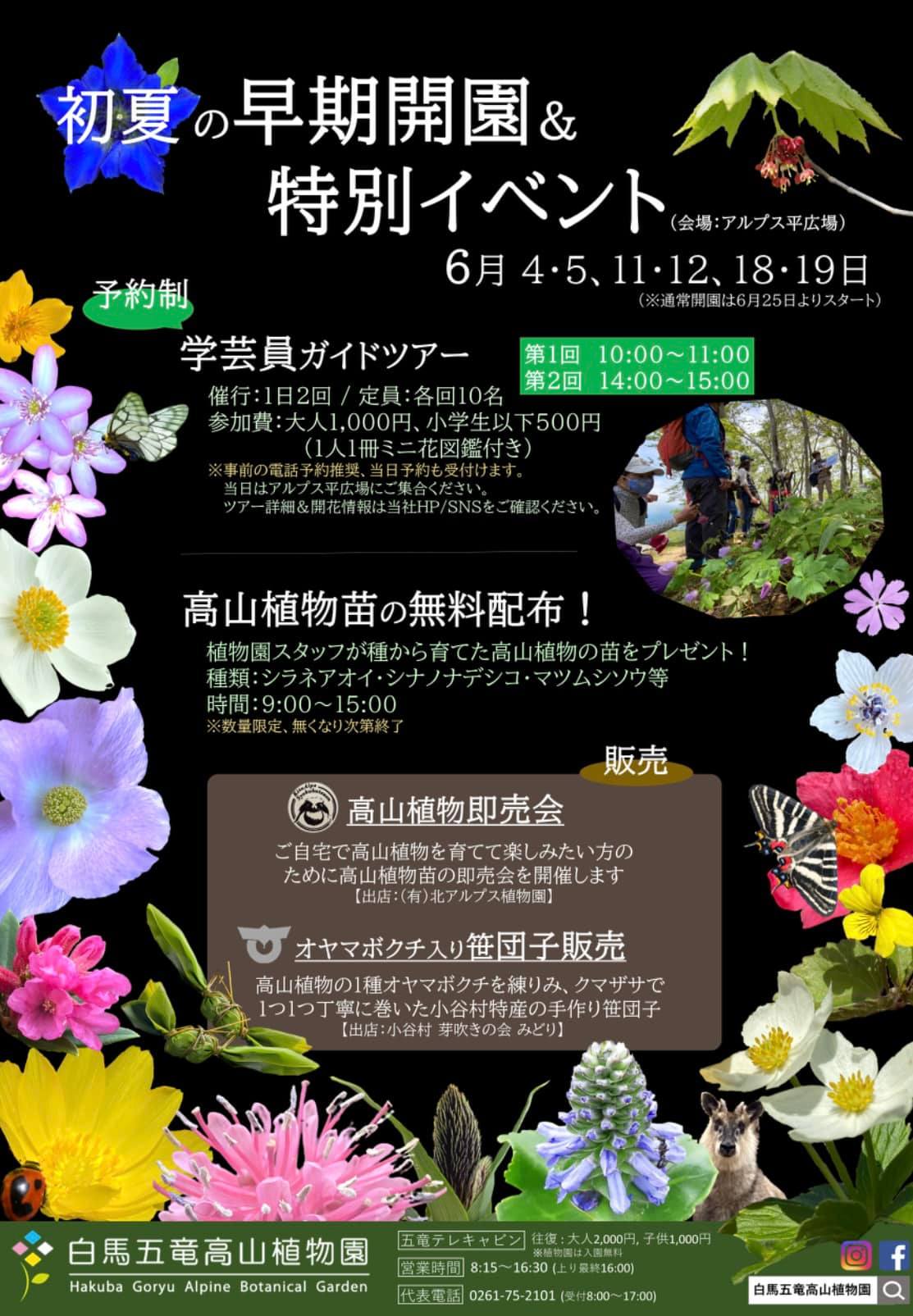

早期開園:6月4、5、11、12、18、19日(土日)

通常開園:6月25日(土)~10月23日(日)

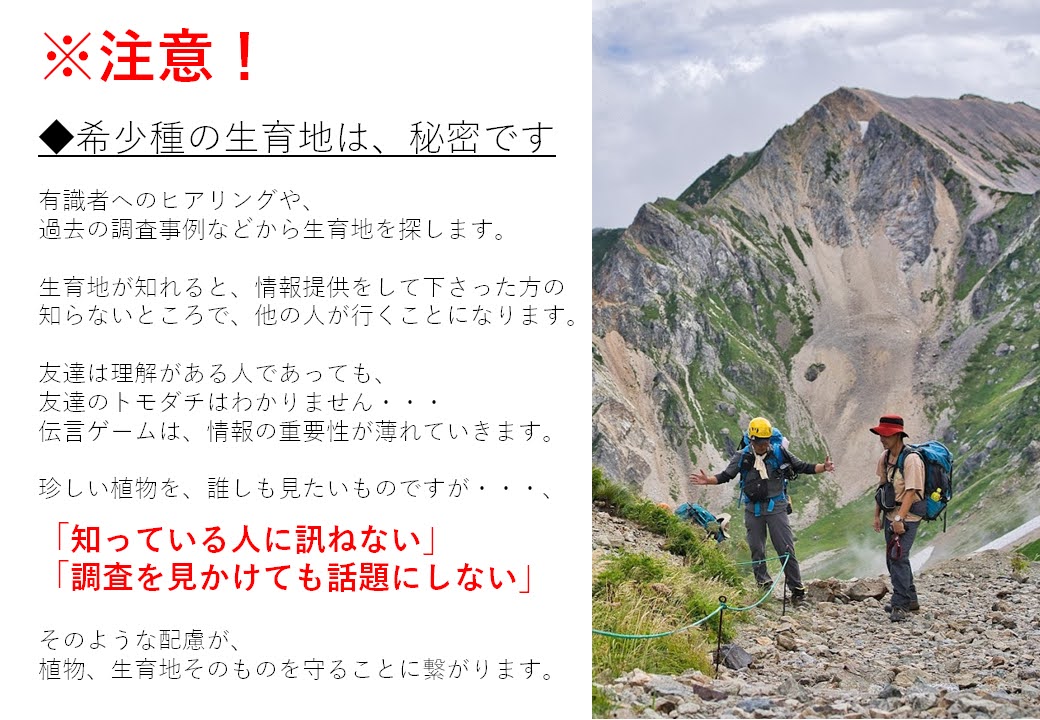

朝は山が見えませんでしたが、次第に北アルプスが良く見える天気になりました!

そして、植物園広場には、まだ雪が残っています!

雪の大谷、ではなく小谷とも呼ぶべき道も切ってあります!

ゴンドラを降りたばかりの場所で、雪に触ることが出来るのです!

6月は、雪解けに咲く珍しい高山植物が多い季節です。

今日も、植物大好きなお客様が多く来られているように感じました!

もちろん花だけでなく、新緑と残雪の景色を楽しむのも良いタイミングです!

外国の植物コーナー、スイスアルプス・ヒマラヤエリアの植物たち。

プリムラ・ロゼア

プルサティラ・ブルガリス

色も変化がありますが、毛をまとった姿もいいですね!

ソルダネラ・アルピナ

イワカガミダマシとも呼びますが、一株だけ花を咲かせてくれていました。

今度は、ブナ林の中の花たちです。

シラネアオイの大きな花が鮮やかです!

森の中に射し込む光が、シラネアオイをドラマチックに照らしてくれます。

稀に見られる白花もいいですね!

ツバメオモト

キヌガサソウ

サンカヨウ

サンカヨウというと、雨に濡れると透ける花、という姿が有名ですが、

ちょっと湿っぽい場所では、ちょっとだけ透けてるように見える花もありました!

サンカヨウは、雪が解けると本当にすぐに咲くのです。

数日前には雪だった場所では・・・↓

芽生えと同時にすでに蕾が見えています!

こんな感じで咲くのは来週くらいでしょうか・・・!

実は手前の雪山の下にはサンカヨウが植栽してあります。

雪山をつくり、開花を送らせているのです。

昨年にそれなりに数を植えたのですが、果たして今年はどれだけ咲いてくれるか・・・

また開花情報やSNSでもお伝えできるかと思います!

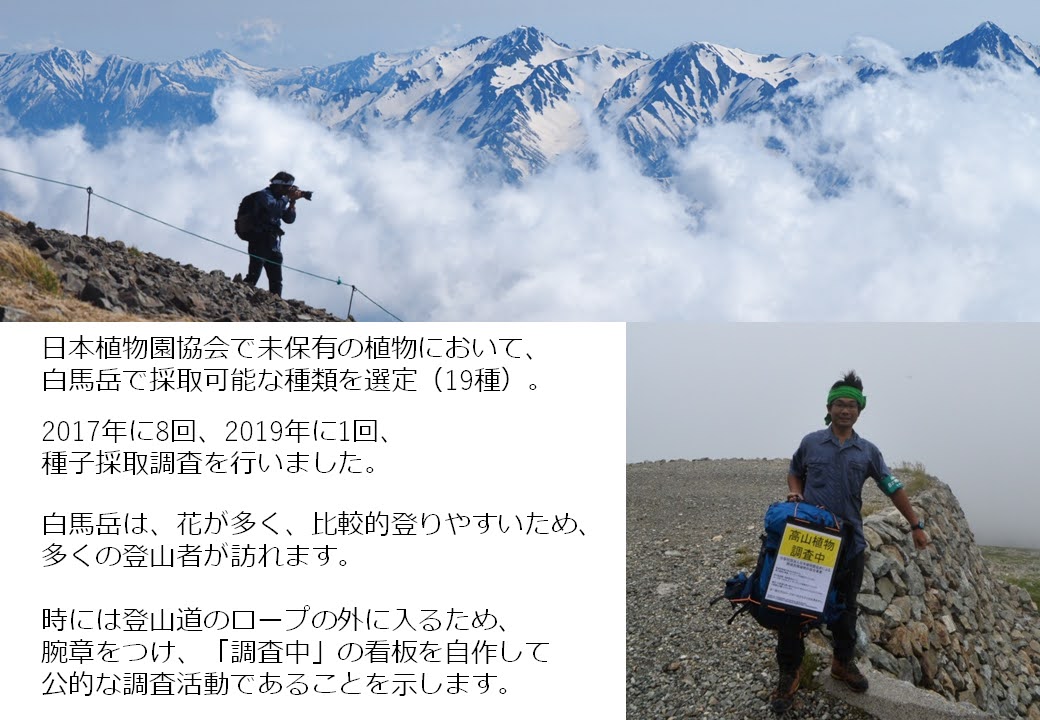

高山植物を自生地らしく植栽している、白馬連峰高山植物生態園。

ミネズオウ

イワウメ

チョウノスケソウ

コメバツガザクラ

イワヒゲも咲き始めました。

イワベンケイの新芽。

多肉質の葉が伸びていく様子は面白いのです。

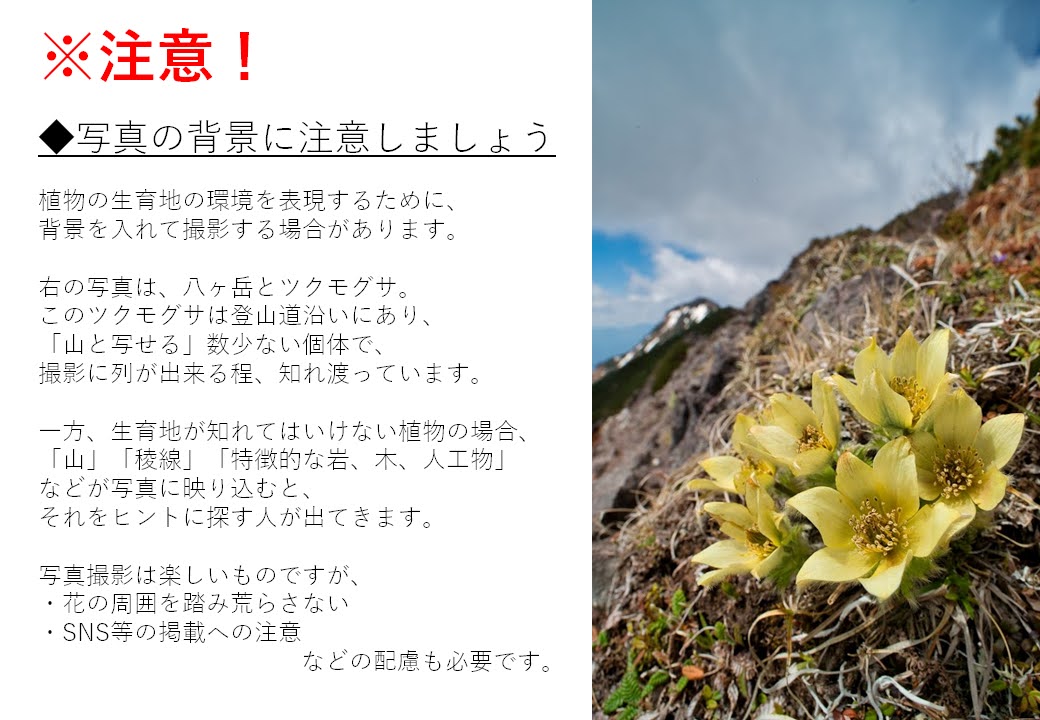

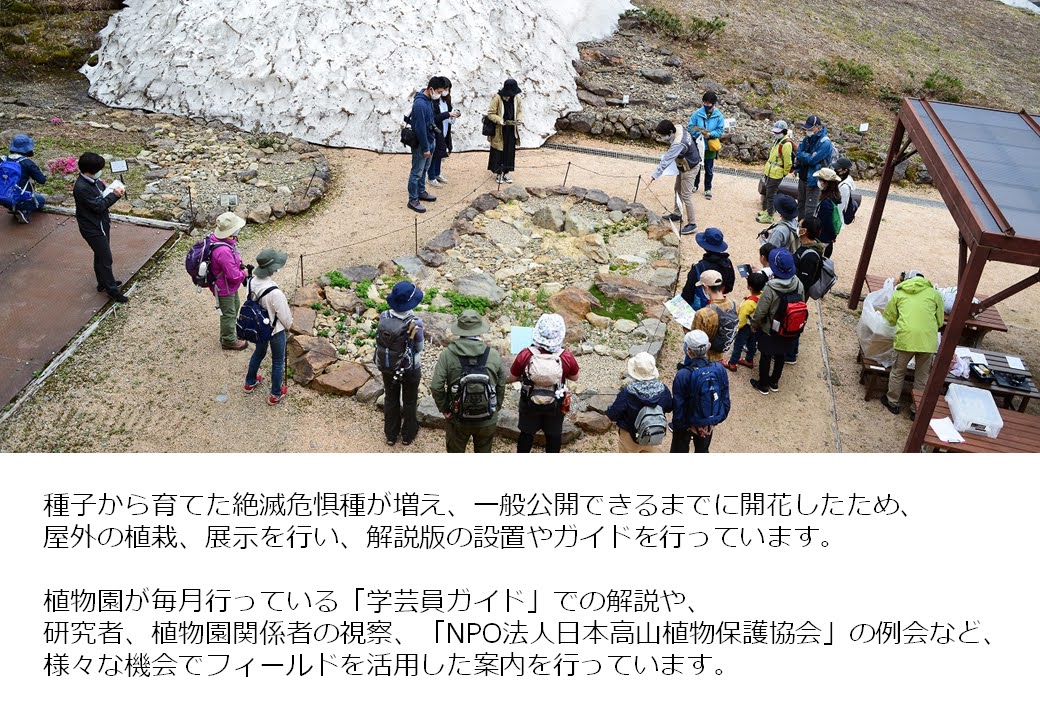

自生地らしく植栽している生態園の山頂付近には多くのお客様が写真を撮ったりされますが・・・↓

この時期の最近のおすすめは、この場所です!

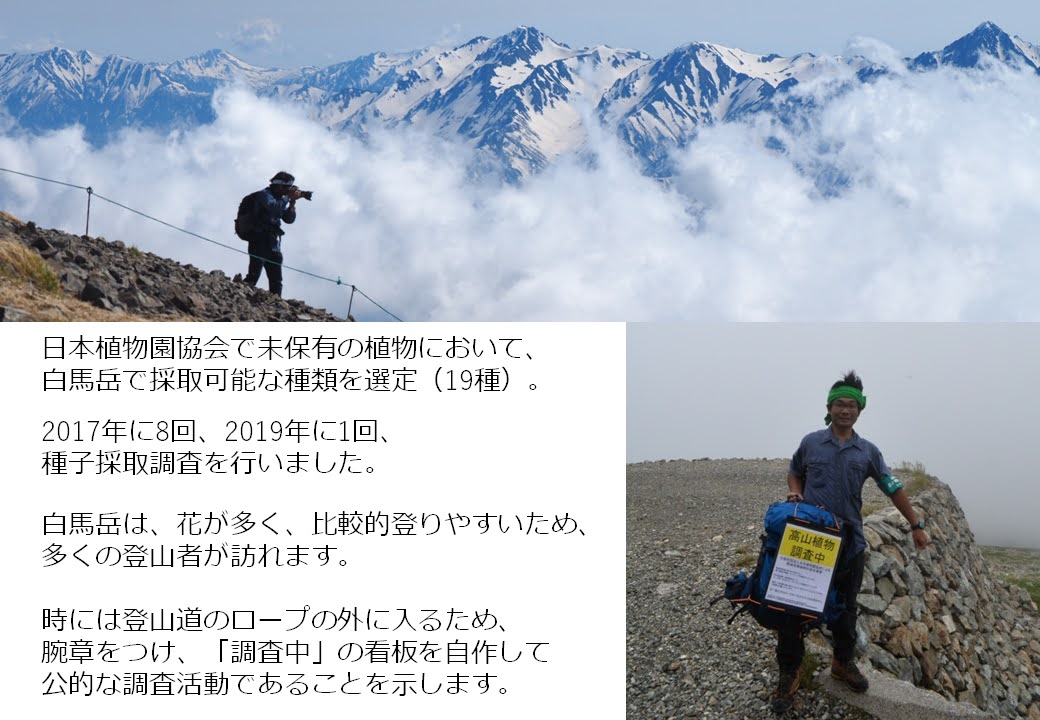

ハクサンイチゲ(白)、シナノキンバイ(黄)の組み合わせの花畑が、

北アルプスを背景に綺麗に咲くようになりました!

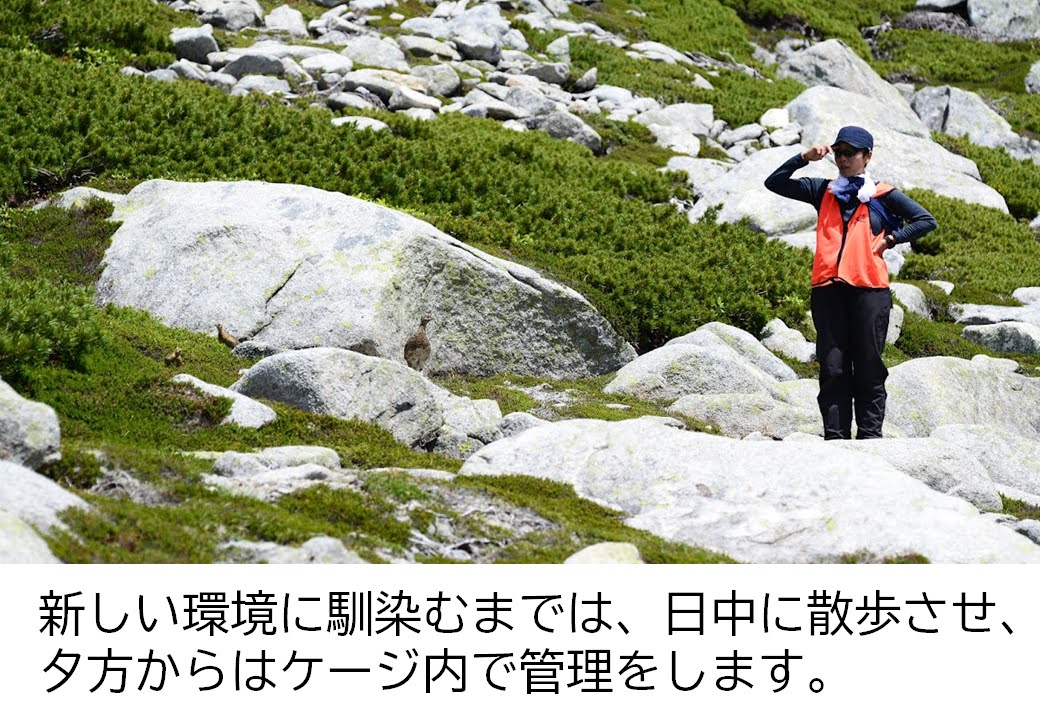

素敵な写真を撮られる知り合いの方が来園されていたので、モデルになっていただきました。

この場所は、いかにも高山植物らしい景観が見られる、特にオススメできる場所になっています。

↓ 色んな撮り方をしてみます。

キバナシャクナゲ こちらも雪解けすぐに咲き、咲き終わる植物です。

ウルップソウ

本州では白馬と八ヶ岳にしかない植物で、野生で出会うには残雪が多い季節の登山が必須ですが、植物園で気軽に見られるオススメの高山植物の一つです。

現在、咲き始めです。

6月11、12日の開園タイミングでもキレイに見られると予想します。

アルプス平自然遊歩道の、石畳の湿原。

まだ雪が残っていますが、解けた端からミズバショウが咲いてきます!

写っているリフトは、アルプス第三ペアリフト。

ゲレンデとなる場所も、雪が解けたら色んな花が咲くのです!

まだ残雪があり通行注意ですが、まだ雪に埋まったミズバショウもあり、

6月11、12日の開園タイミングでも花はまだ良さそうです!

黒い水面には、花がキレイに反射していました!

風も無く、ハッキリ写り込む姿がステキでした。

ヒメイチゲ

ニリンソウ、ハクサンイチゲなどと同じ仲間の植物ですが、特に小さい植物です。

マクロレンズで大きく写してみますが、花の大きさは大きいものでも1㎝無いくらいです。

植物園最上部あたりの、ニッコウキスゲが良く育つ草原に見える白い点がヒメイチゲです。

足元に咲く野生の花も素敵なものがあるのです!

地蔵ケルンのあたりは、日当たりの良い尾根沿いで、雪はすっかり解けています。

残雪と新緑のブナ林の光景が美しいですね!

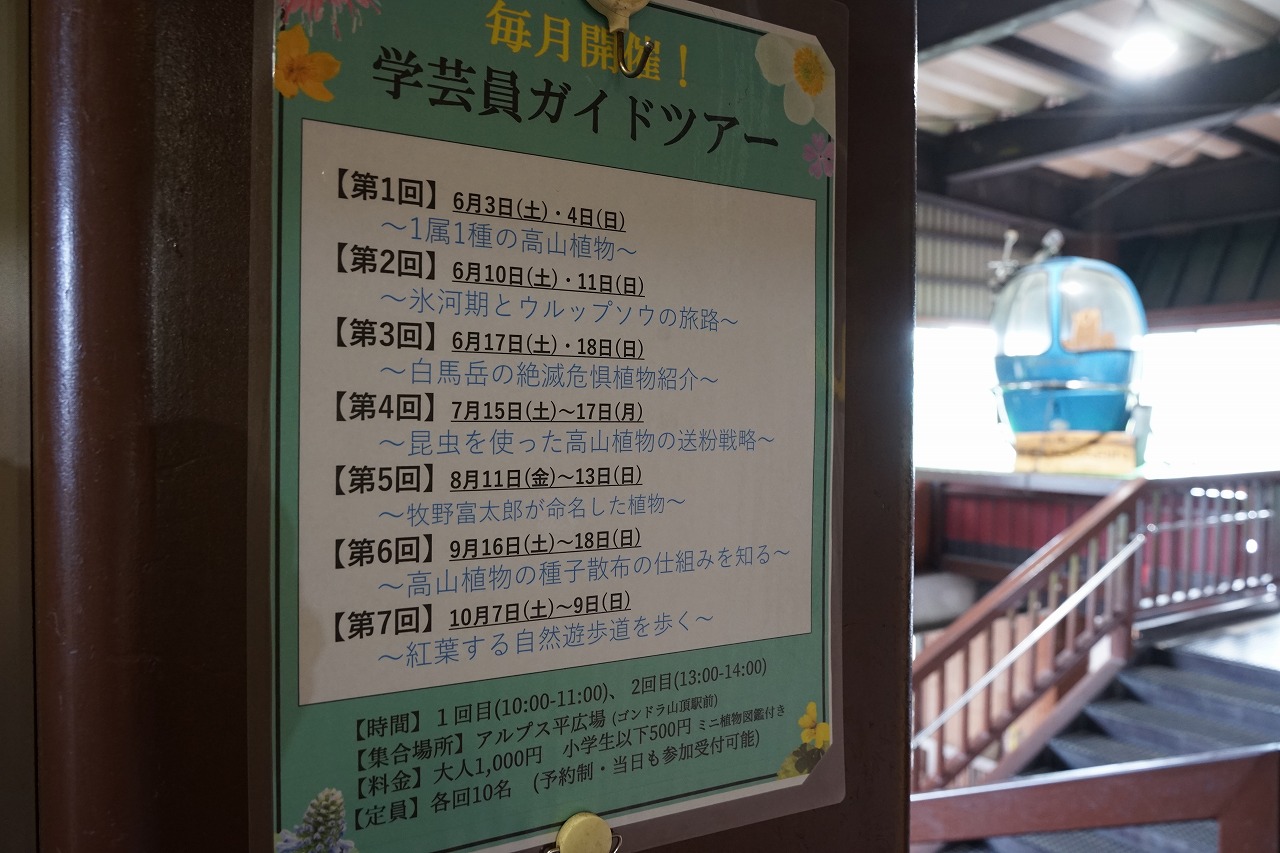

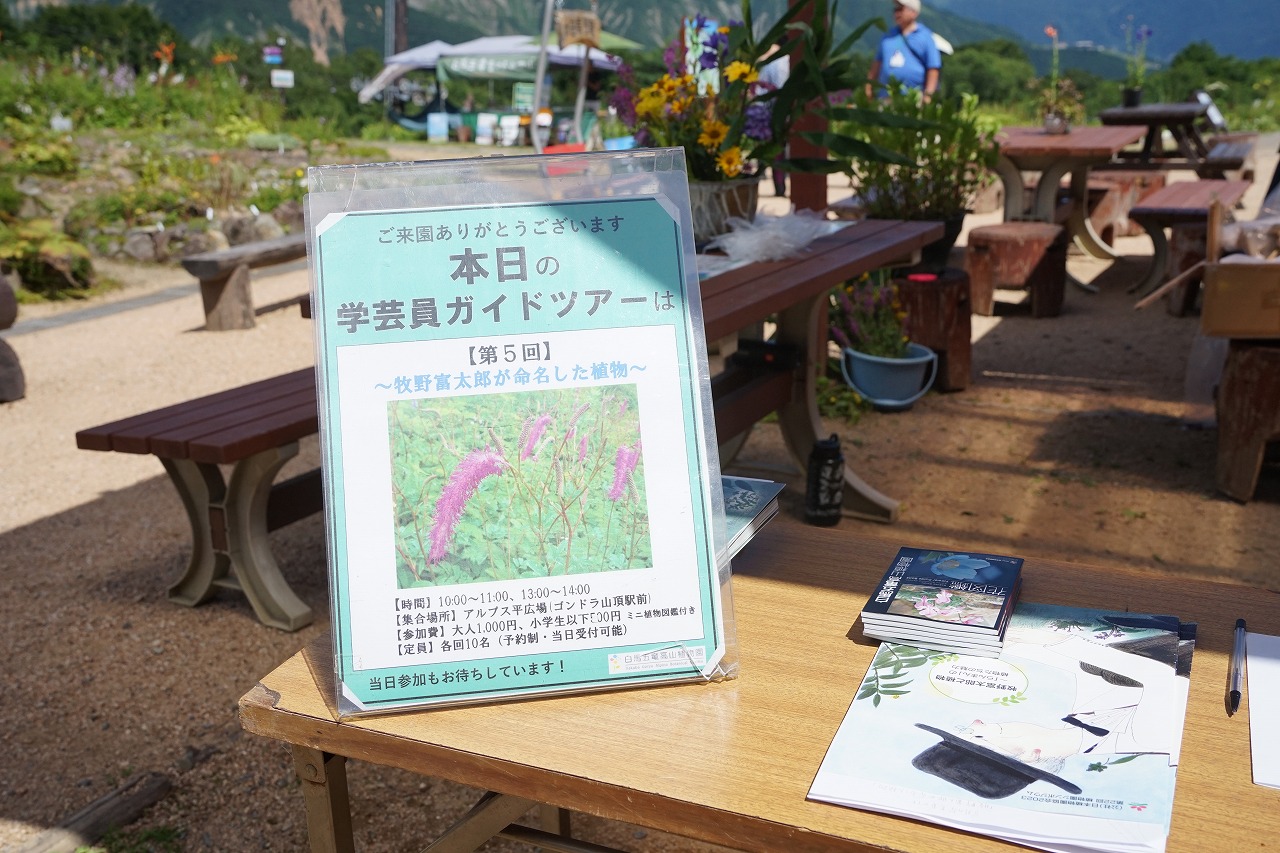

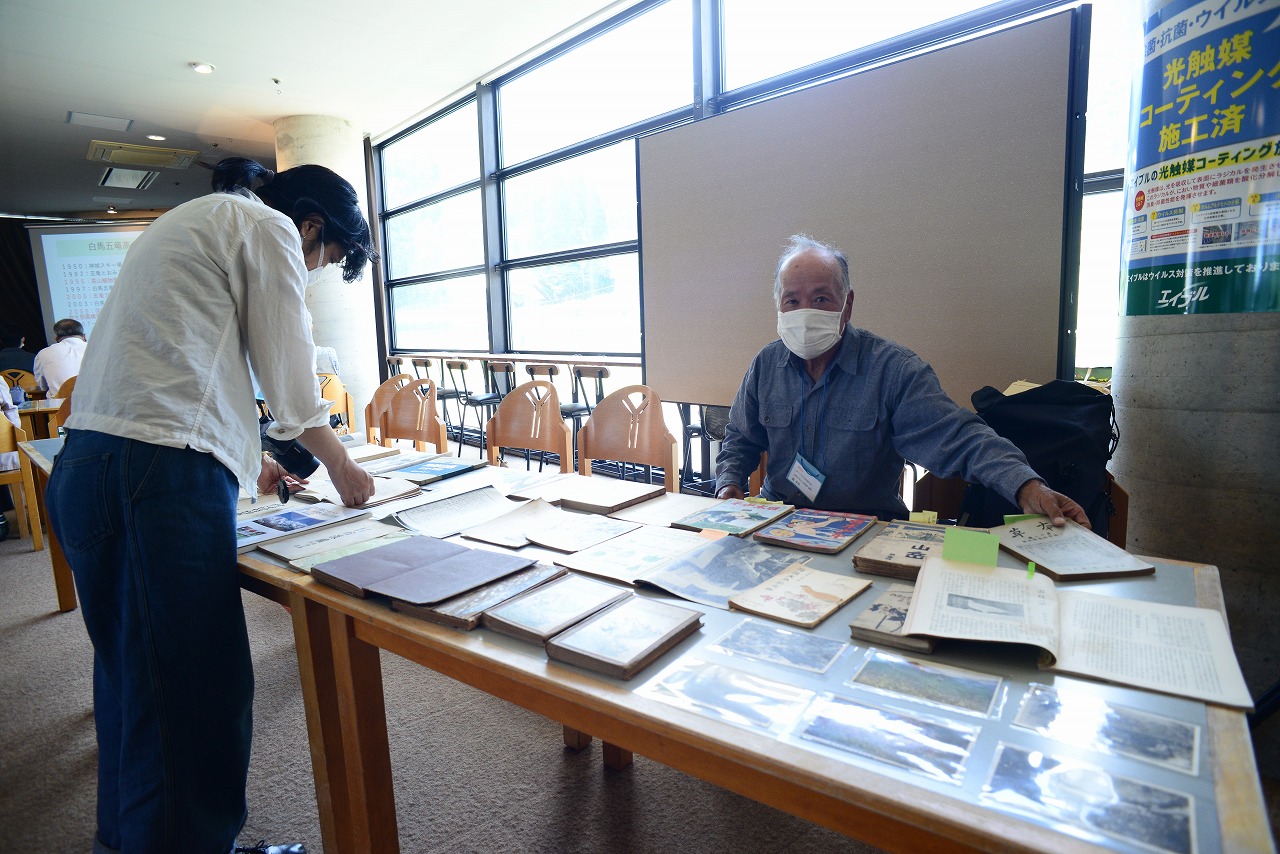

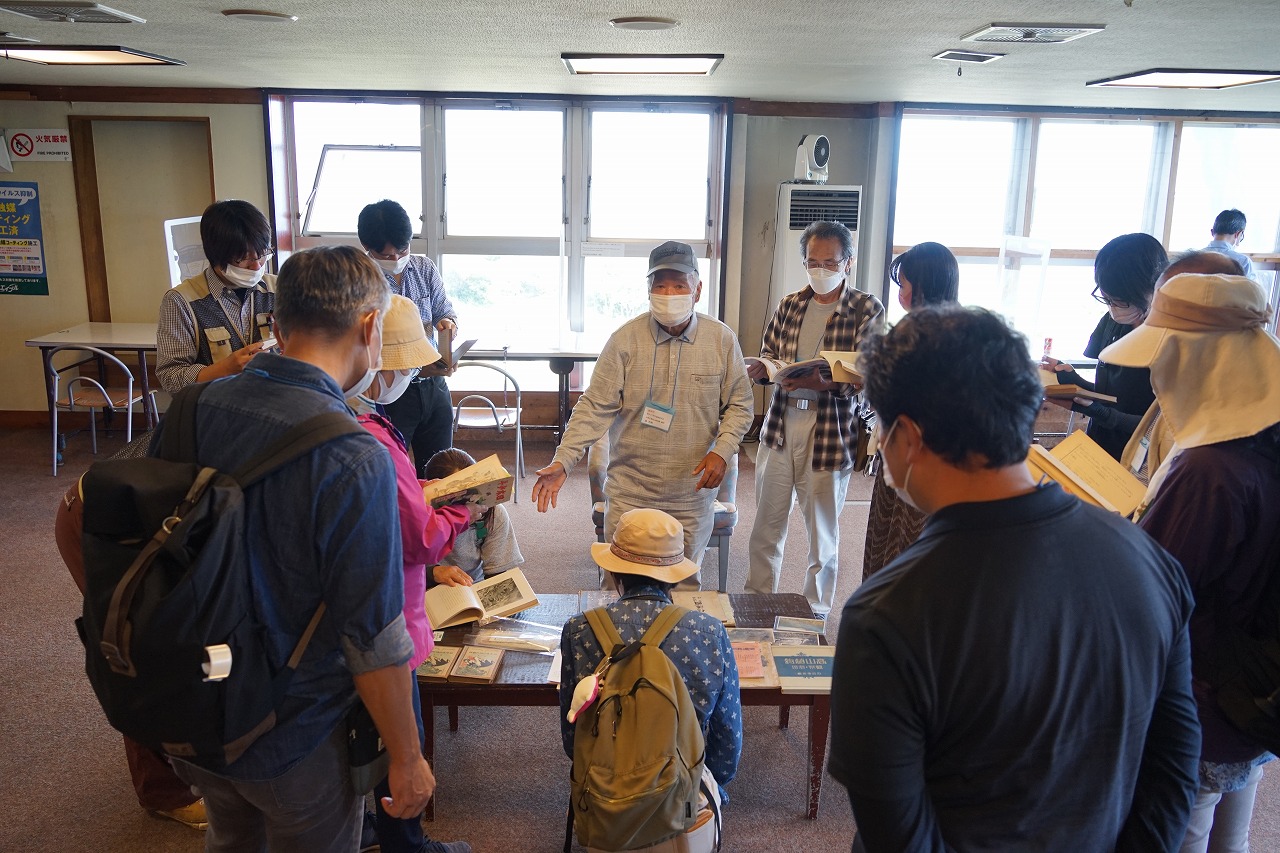

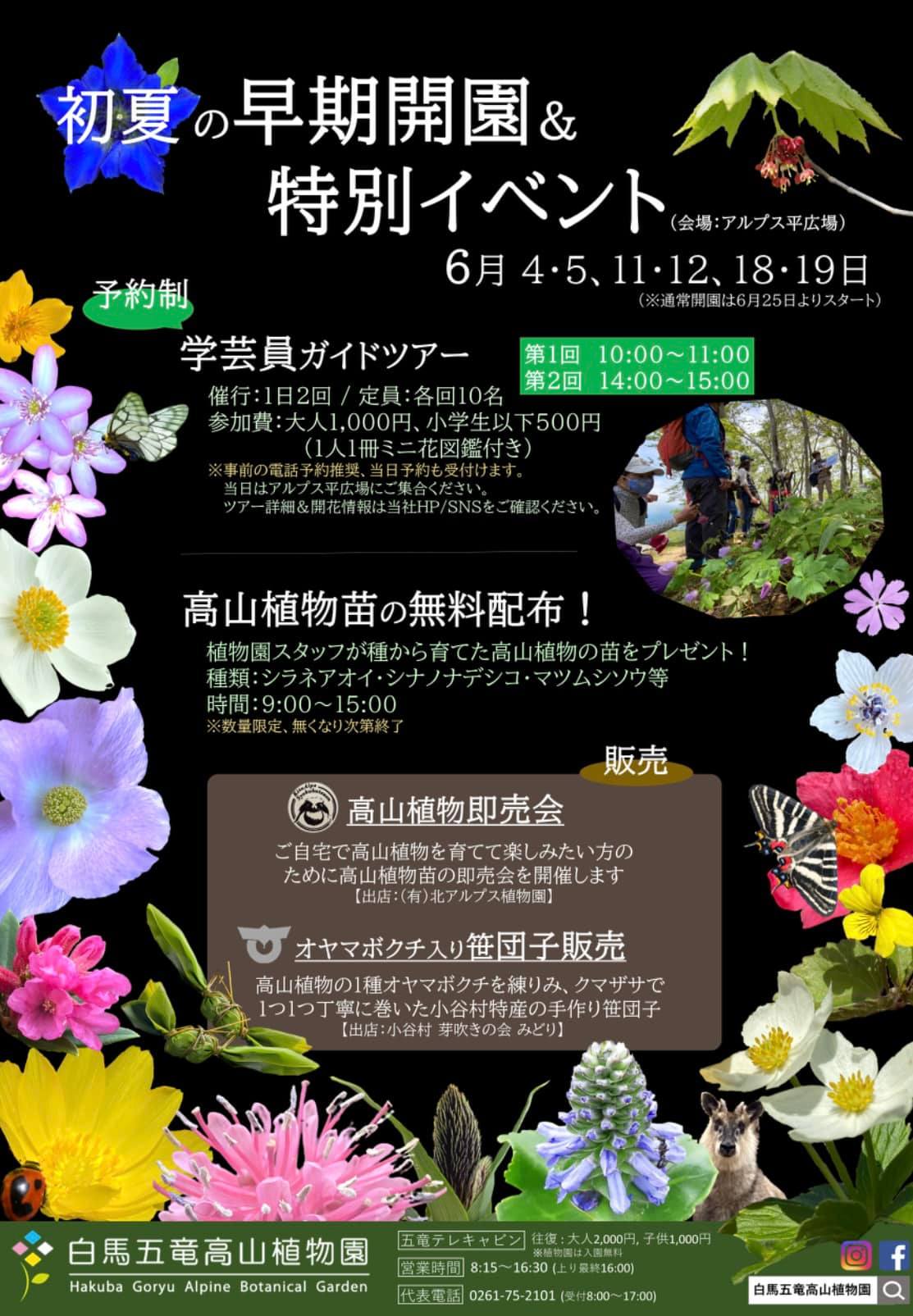

早期開園期間中は、イベントも行っています!

学芸員ガイドツアー、高山植物苗の無料配布

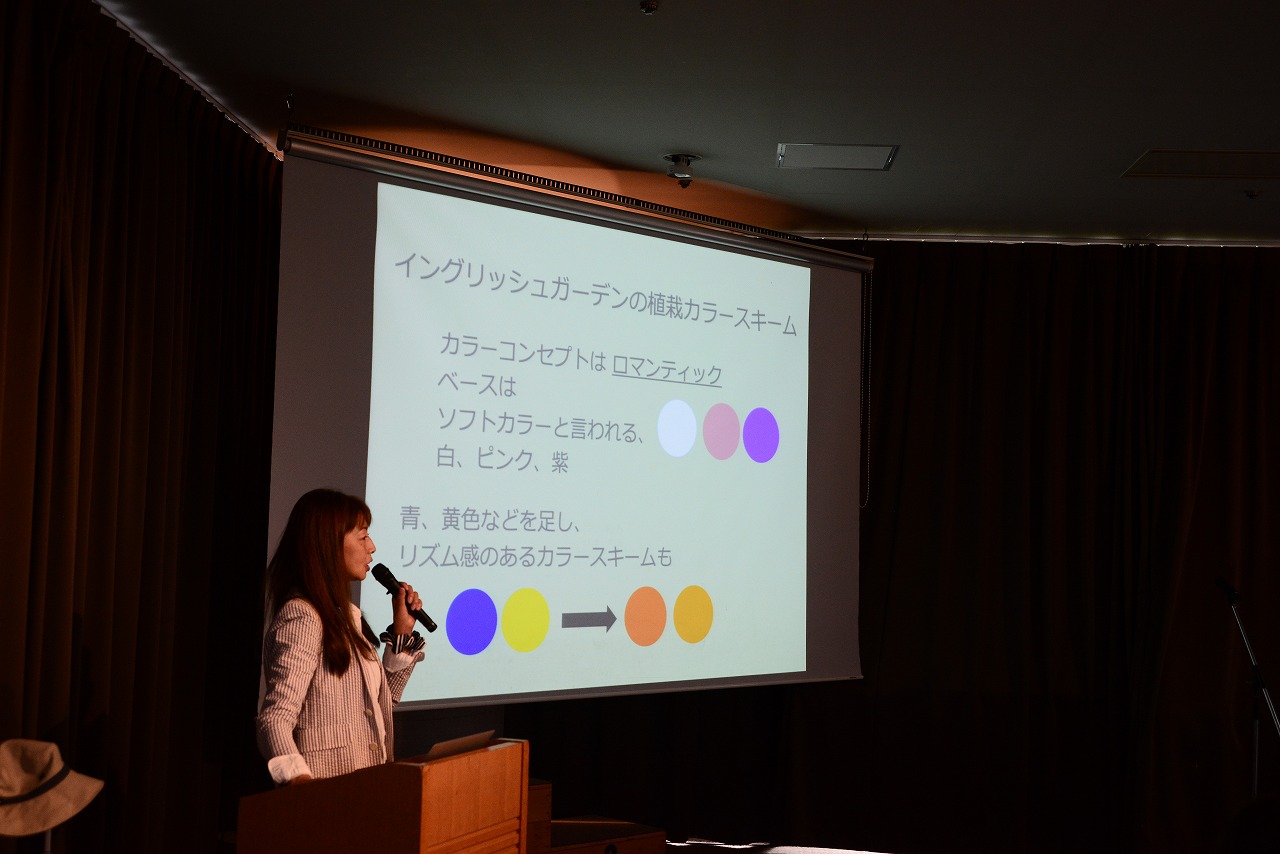

植物の経験豊富な学芸員資格を持つスタッフが、植物の魅力についてしっかりとご案内させていただきます!

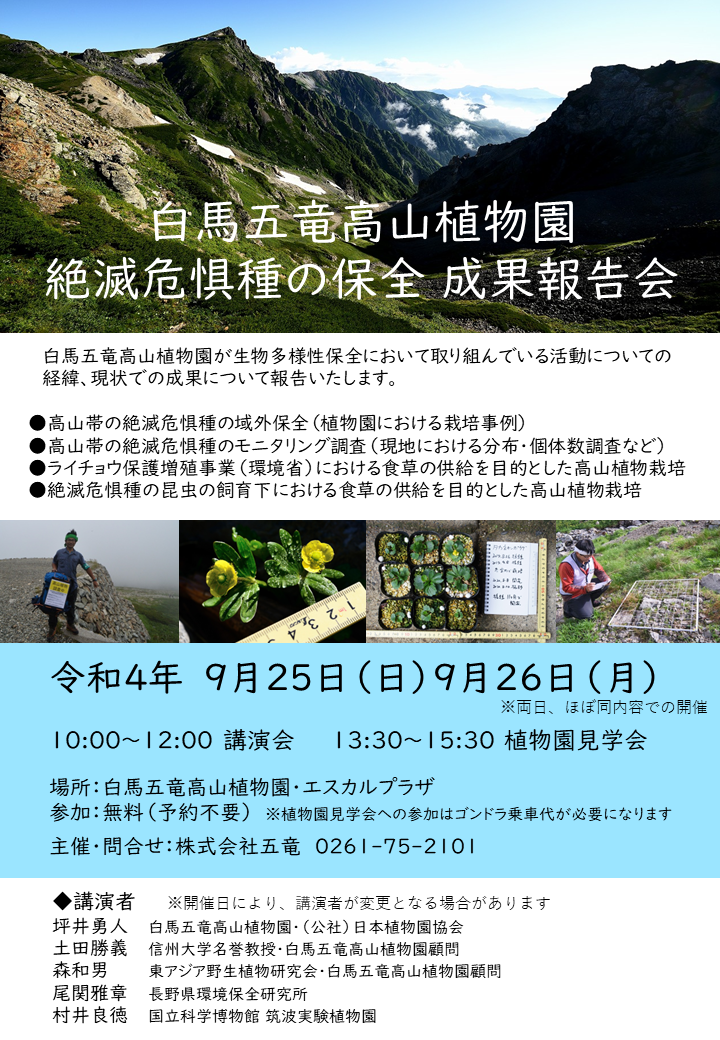

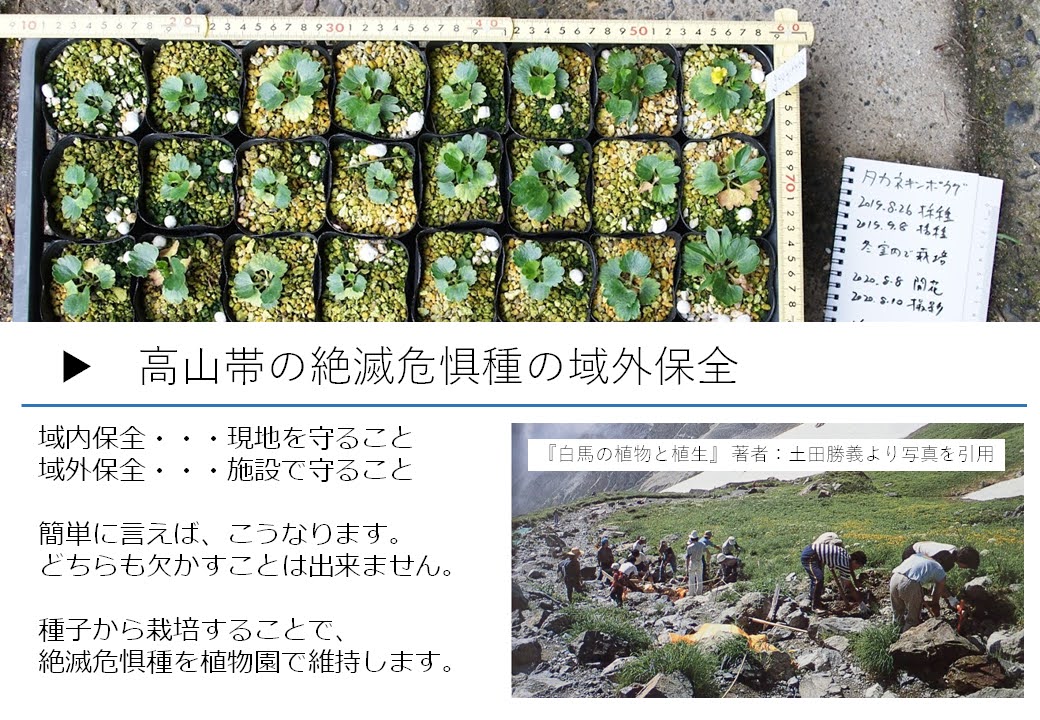

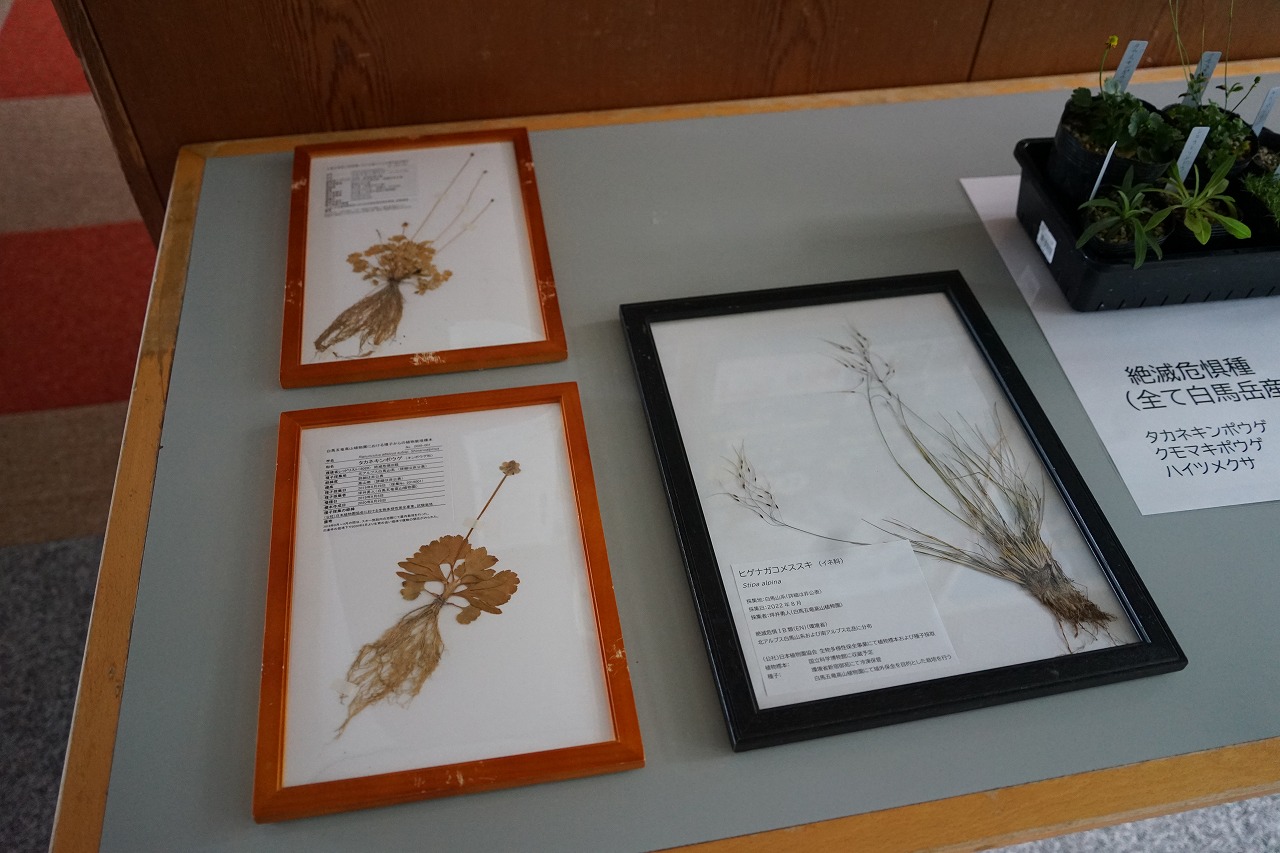

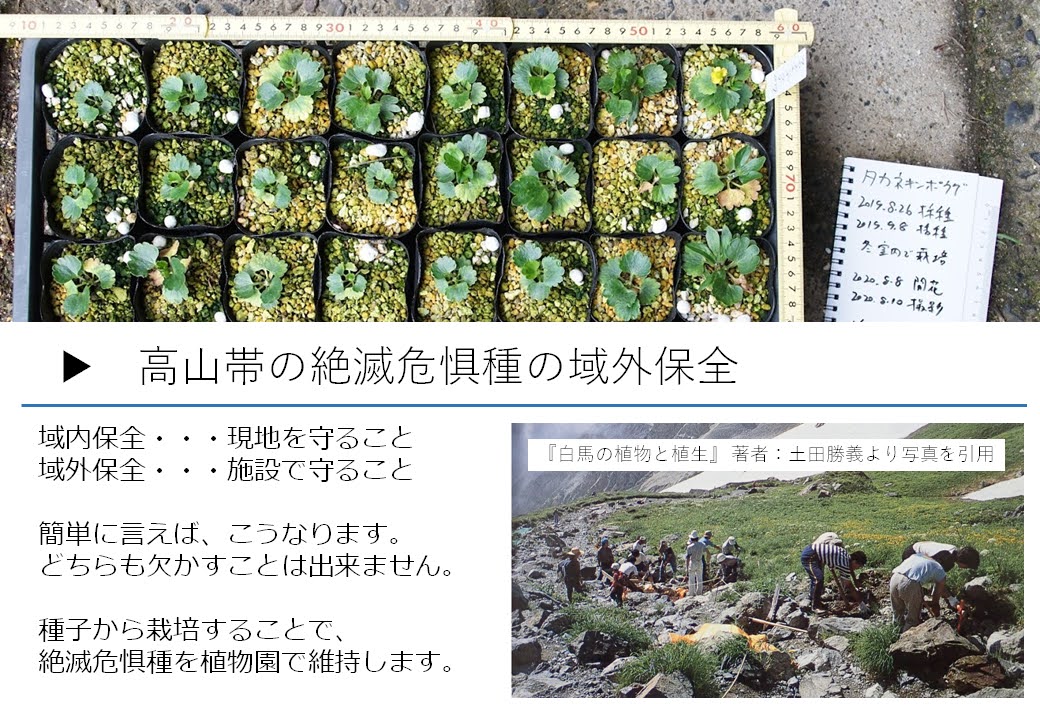

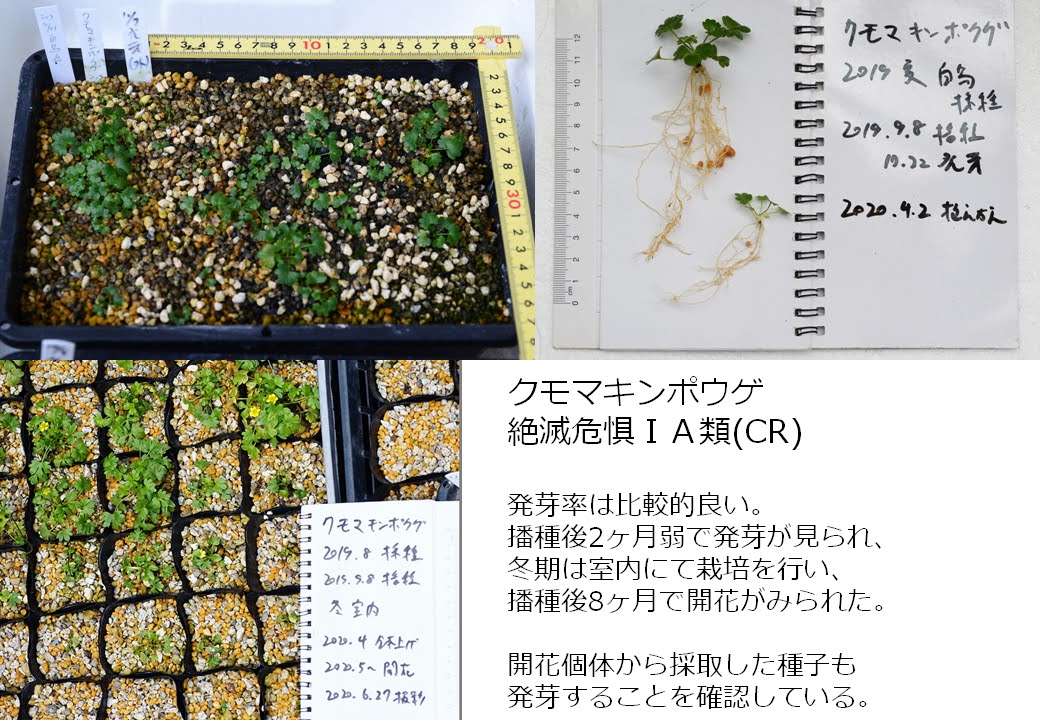

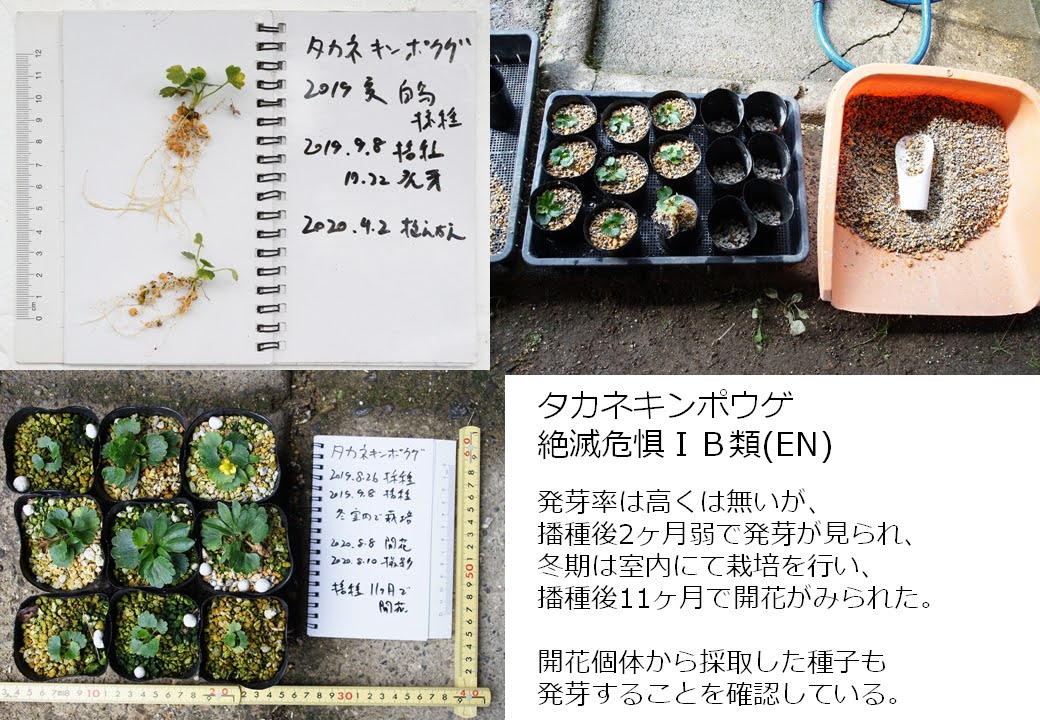

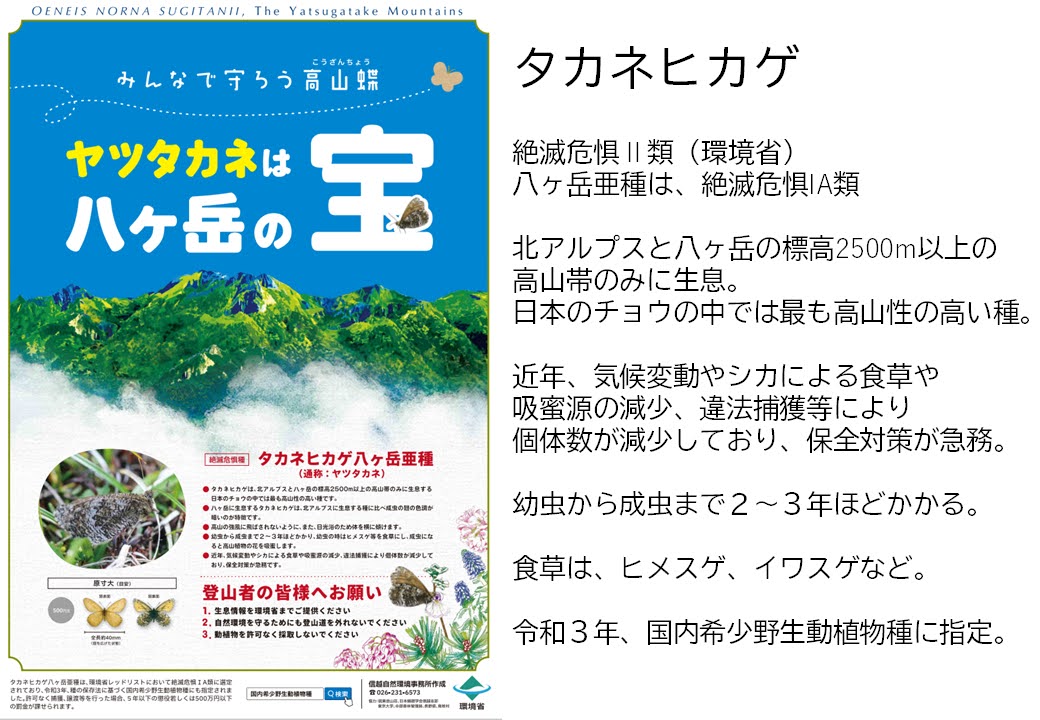

植物園の広場では、タカネキンポウゲという絶滅危惧種が咲き始めました。

(公社)日本植物園協会の域外保全活動の一環として栽培しているものです。

解説版も設置してありますが、学芸員ガイドならではの話を聞くと面白いものです!

早期開園期間中、是非ともガイドにもご参加くださいませ!

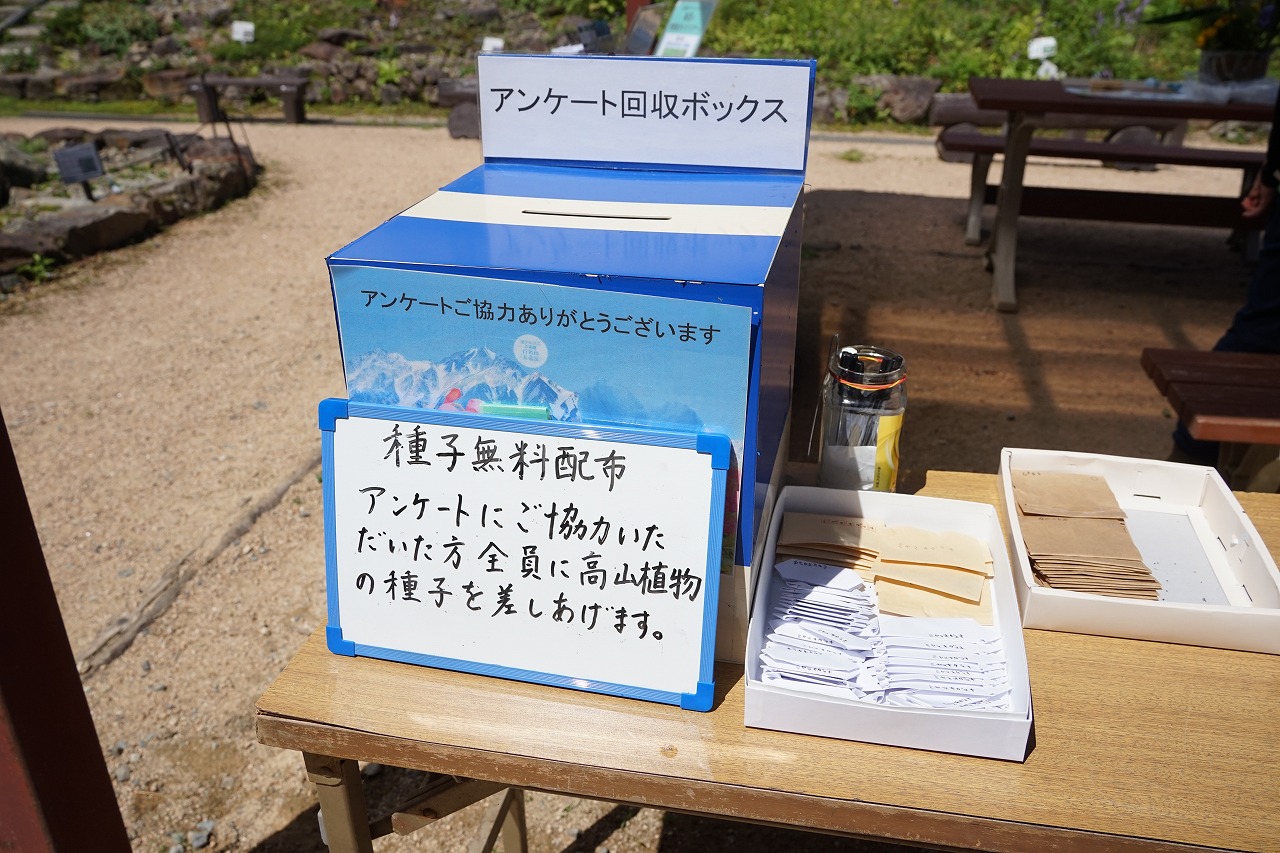

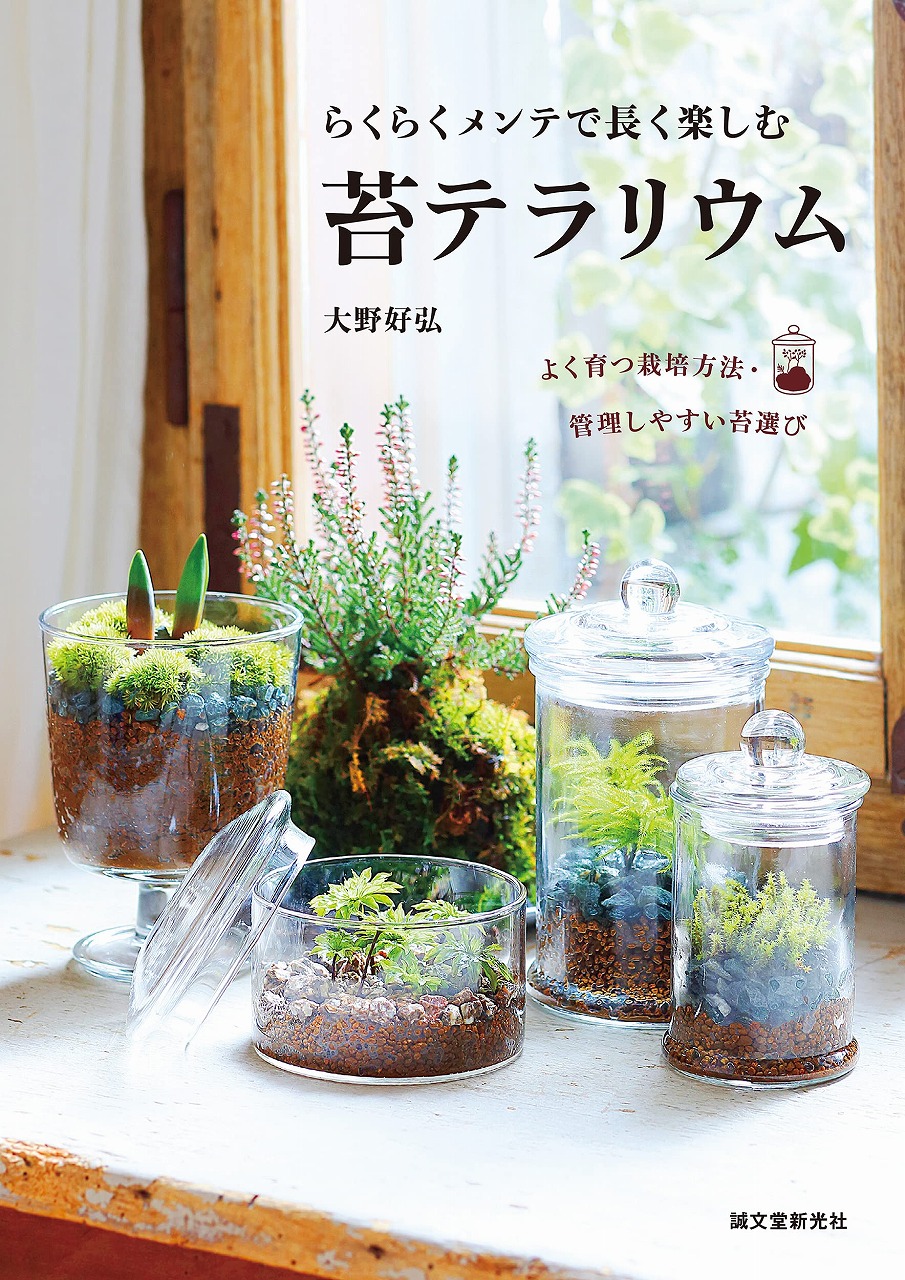

そして、アンケートにお答えいただいた方には、植物の苗もプレゼントしています!

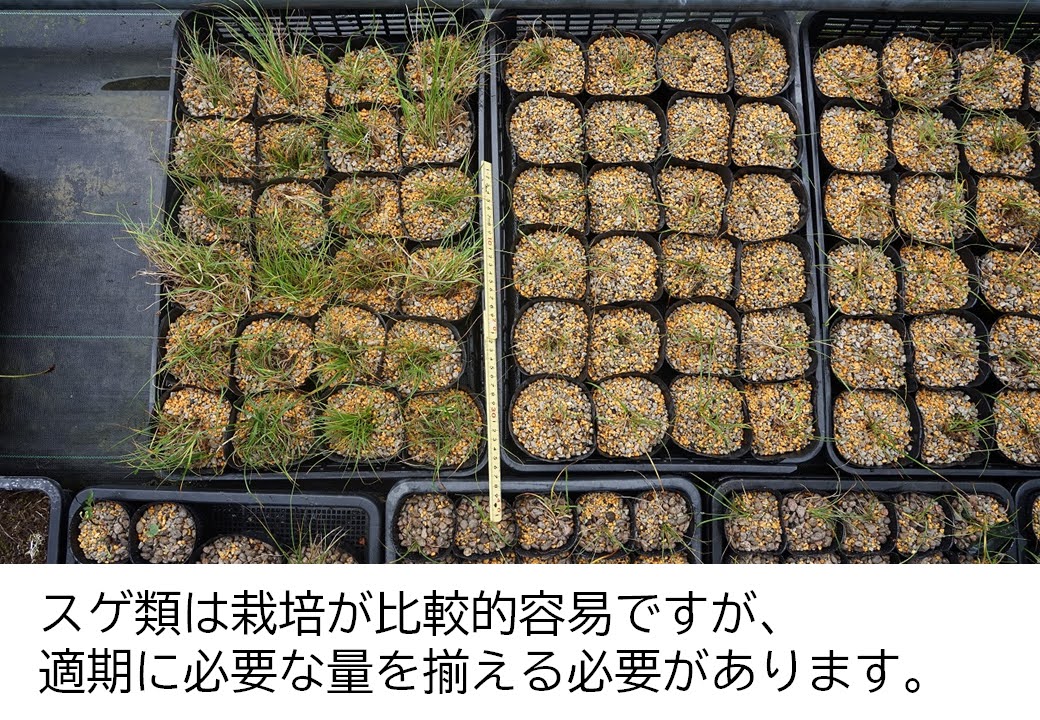

栽培が比較的容易なものを選んでいますが・・・ぜひともチャレンジしてみてください!

早期開園の特別出店として、

北アルプス植物園による植物苗の即売会も行っています!

白馬‐大町間の国道沿いにある山野草屋さんですが、素晴らしい植物を販売していただいています!

そして、小谷村「芽吹きの会みどり」によるオヤマボクチ入り笹団子の販売です!

(6月4日、11日のみ)

何というか、独特のコシが感じられました!

次回は6月11日に出店されます。笹団子目当てに来られても良いかもしれません!

6月の白馬五竜高山植物園。

特に開花期間が短い植物が一気に咲いてきます!

新緑と、雪解けの高山植物たちに、是非とも会いに来てください!!